生産管理とは? 製造管理との違いや主な業務内容、効率化する方法を解説

生産管理は顧客の要望に応じるために、製品の受注から納品までのプロセスを管理する重要な業務です。製造業では生産管理の徹底により、高品質かつ低価格な製品を短納期で提供し続けられます。

しかし、生産管理に課題を抱える現場は多く、プロセスの見直しを検討する方もいるでしょう。

本記事では、生産管理の基本的な知識や目的、製造管理との違いを解説します。

生産管理とは

生産管理は、製造業において受注から納品までに関する一連の流れを全て管理することです。そこには、現在の在庫状況や生産ラインの稼働状況の把握なども含まれています。

事前に立てられた生産計画を滞りなく実行するには、部品の調達から納品予定までの全てを管理することが重要です。従業員一人ひとりに細かな指示を出すことはありませんが、生産計画に支障が出そうな場合には現場に指示を出して調整する役割も担っています。

また、生産管理を実施するには現場の協力だけでなく、部門間の共有や連携も必須です。このように、製造工程を円滑に進めることが生産管理の本質的な役割となっています。

工程管理との違い

工程管理は製品の製造工程を具体的な計画として可視化し、製造プロセスを管理することです。工程管理は生産管理の一部であり、納期の遵守を目的としています。

工程管理の業務は製造プロセスにおける各工程の稼働設備や人員配置を把握し、適切に割り当てて納期までに必要分の製品を製造できるように管理することです。

生産管理と工程管理の違いは管理する業務の範囲であり、どちらも製造現場には欠かせない役割を持っています。

製造管理との違い

製造管理は、製造現場における作業工程の管理を指しています。製造プロセスに必要な原材料や部品、作業内容を把握し、生産性の向上を目指すのが主な業務内容です。

製造管理の手法には、紙やホワイトボードを使用した管理方法があります。オーソドックスな手法のため、世代を問わず誰でも管理しやすいのが特徴と言えるでしょう。

生産管理と製造管理の違いは管理する領域の範囲です。生産管理の方が領域の範囲が広く、製造管理を包括しています。

製造業における生産管理

生産管理の実施によって、製品の品質を保ちながら計画通りに製造することが可能です。顧客からの注文に応えて利益を上げるには、生産管理が欠かせません。

ここでは、製造業における生産管理の目的と重要性を解説します。

● 生産管理を実施する目的

● 生産管理の重要性

生産管理を実施する目的

生産管理を実施する目的は利益の最大化にあります。製造業が自社の利益を最大化するには、「QCDの最適化」が必要です。

QCDは「Quality(品質)」「Cost(コスト)」「Delivery(納期)」のイニシャルを取ったもので、製造業において欠かせない3要素です。

例えば、品質の良い製品を製造しても、納期に遅れれば顧客の信頼性は低下してしまいます。また、コストが高すぎると、企業の経営に影響を与えかねません。

このように、製造業が企業を存続するには、QCDの最適化が必要になります。

生産管理の重要性

製造業では、QCDを前提に「高品質な製品を低価格かつ短納期で」生産することが重要です。グローバル競争が激化する中で自社が優位性を確立するには、QCDの最適化が欠かせません。

QCDを最適化するには、製造に関する全工程を管理し、ボトルネックがあれば改善する必要があります。

近年は顧客のニーズが多様化しており、従来のやり方を続けていてはモノが売れない状況です。製造業が競争の中で生き残るために、生産管理の重要性が高まっています。

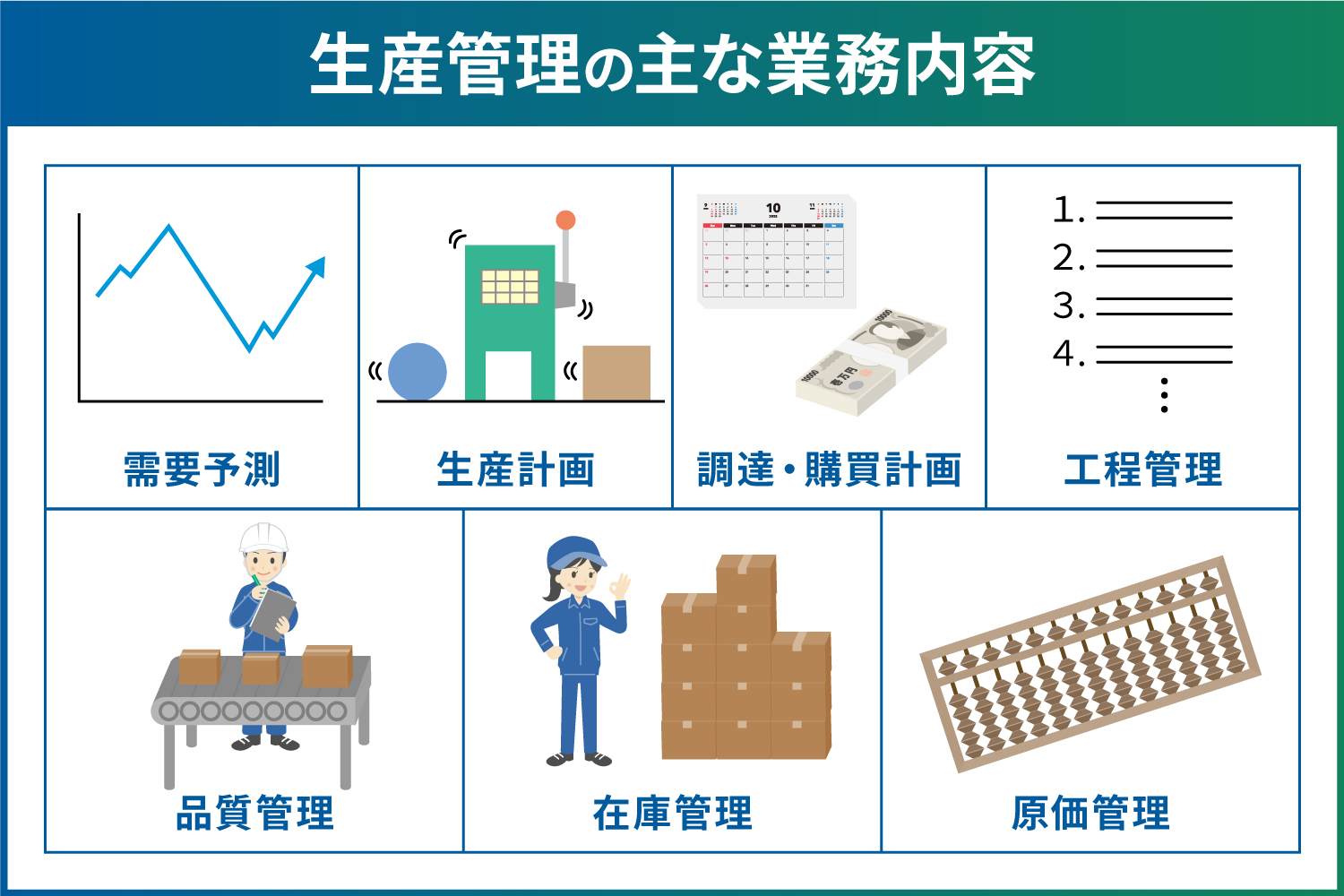

生産管理の主な業務内容

生産管理は手掛ける領域が広く、業務内容も複雑です。全ての業務を適切に管理することで、QCDの最適化を実現できます。

ここでは、生産管理の主な業務内容について解説します。

● 需要予測

● 生産計画

● 調達・購買計画

● 工程管理

● 品質管理

● 在庫管理

● 原価管理

需要予測

需要予測は市場における自社製品の需要や、必要な生産量を予測する業務です。過去の受注履歴や競合他社の動向、経済状況など多様な項目を考慮して、自社製品の生産量を調整します。

需要に対して製品の生産量が多すぎた場合は、過剰在庫を抱えることになります。逆に生産量が少なすぎた場合は、製品が不足して製造が追いつかなくなるでしょう。

企業にとって、過剰在庫による無駄なコストの発生や製品不足による機会損失は避けるべき状況です。そのため、あらゆる状況から判断した精密な需要予測が求められます。

生産計画

生産計画では、需要予測や受注情報を基に製品の製造計画を立てます。生産に必要な原材料や部品の数量、必要な人員まで考慮して、製造から出荷までの工程を考えなければなりません。

原材料や部品の調達に時間を要する可能性があるため、市場動向や原材料の供給状況も含めて計画を立てる必要があります。

生産計画では顧客の受注量や納期に合わせて計画を立てる方法と、生産計画を前提にスケジュールに沿って進める方法の2種類が一般的です。また、効率的な生産活動を実現するために、生産計画は大日程・中日程・小日程に細分化して立てられます。

調達・購買計画

調達・購買計画は製品の製造に必要な原材料の調達や購買を計画する段階です。必要な量や時期まで考慮して、できるだけコストを抑えて原材料を調達します。

調達・購買は同じ意味で使われますが、生産管理において厳密には違う言葉です。

調達は広い意味で使われており、必要な商品・サービスを全体的に確保することを表しています。業務に必要な商品・サービスの特定から供給までのプロセスを含むのが特徴です。

一方、購買は調達よりも狭い意味で使われています。例えば、「コピー機のインクを注文すること」は調達ではなく購買です。

工程管理

工程管理は生産計画で立てたスケジュール通り円滑に進めるため、加工工程ごとに指示を出し、進捗や工程納期を把握することです。工程管理では納期の遵守が求められます。また飛び込み注文への対応も必要です。

製造現場では作業指示書と図面を一緒に印刷して、加工工程のスケジュール確認に使用するのが一般的です。

また工程管理には各工程のスケジュール作成が含まれているため、加工に必要な時間を考慮してスケジュールを立てる必要があります。生産ラインで遅れが生じた場合は全工程に影響するので、綿密な計画を立てなければなりません。

品質管理

品質管理では、製造された製品が一定水準の品質を保っているかをテストします。万が一製品に不備が見つかった場合、原因を特定するのも品質管理の業務です。

製品の品質は顧客満足度や信頼性に影響するため、慎重に管理しなければなりません。

また、品質管理は工程管理・品質検証・品質改善の3段階で実施されます。品質管理の目的は原材料の調達から製品が市場に流通するまでに、一定水準の品質を保つことです。

複数の検査を実施して、不良品や不適合品が紛れ込まないように管理します。以前は目視で検査を実施していましたが、近年はデジタル化されているため精度が上がっています。

在庫管理

在庫管理は各製品の在庫状況を把握し、必要に応じて生産計画を調整する段階です。例えば、在庫が不足している場合は生産量を増やし、過剰な在庫を抱えている場合は生産量を減らします。

適切な在庫管理を実施するには、製造スケジュールの調整や需要と生産量の差を埋めるために各工程の調整が必要です。

全ての在庫について、調達先や調達時期、数量などを整理しておかなければなりません。

また、正確に在庫数を把握し、状況に応じて理想的な在庫数を維持することも重要です。適切な在庫管理を実施できれば、過剰在庫の防止やコスト削減につながります。

原価管理

原価管理は材料や加工に掛かるコストを分析・把握し、利益を確保するために比較・調整することです。製品を設計した段階で出された見積もりと実際に掛かった費用を比較し、原価が適性であるかを分析し見極めます。

原価管理によって分析されたデータは、利益改善のための対策立案時にも役立つ情報です。

また、原価管理では各工程の作業を分析し、業務に無駄がないかも洗い出します。無駄な手順の改善活動も原価管理の重要な役割です。

製品ごとに原価管理を実施することで、製品開発の際に材料費や加工費の見積もりを出しやすくなります。

生産管理が抱える3つの課題

生産管理を適切に行えば、業務の効率化やコストの削減が可能です。しかし、生産管理は対象範囲が広く、多くの現場が複数の課題を抱えています。

ここでは、生産管理が抱える3つの課題を解説します。

● 現状の把握や生産準備ができていない

● 部門間の連携が取れていない

● ヒューマンエラーが発生しやすい

現状の把握や生産準備ができていない

生産管理を実施する際は、全体の状況を正確に判断しなければなりません。現状の把握ができていないまま生産計画を立てれば、生産工程でトラブルが生じる可能性があります。

また、製造ラインを立ち上げる前に適切な生産準備が行えていない場合も、トラブルや製造の遅れが生じるリスクがあるため注意が必要です。

本来、状況を把握した上で適切な生産準備を行う必要がありますが、現場の業務が優先されて準備不足なケースは少なくありません。正確な状況の把握は大きな課題となっています。

部門間の連携が取れていない

生産管理を実施するには、部門間の協力や情報の共有が必要不可欠です。しかし、部門間の連携が取れていないために、進捗の遅れやトラブルが発生するケースがあります。

特に、製造部門と営業部門のように距離が遠い場合、連携不足が原因で現場から不満の声が上がるので注意しなければなりません。

うまく連携が取れない原因には、部門間の対立やコミュニケーション不足が考えられます。各部門が状況を理解して、円滑なコミュニケーションを取れる環境を構築することが必要です。

ヒューマンエラーが発生しやすい

製造業ではデジタル化・オートメーション化が進んでいますが、全ての工程で人の手が介入しない状況は現状で不可能です。製造工程のどこかで必ず人が関わっています。

そのため、実際に人が担当する業務では、ヒューマンエラーの発生が問題となっています。どれだけ注意しても、ヒューマンエラーを完全に無くすことはできません。

ヒューマンエラーの発生をできるだけ抑えるには、複数人でのチェックなど対策を実施する必要があります。

生産管理を効率化する4つの方法

生産管理を効率化できれば、高品質の製品を安定して供給することも可能です。ここでは、生産管理を効率化する4つの方法を解説します。

● 業務を標準化する

● 部門間の連携を強化する

● 3つの視点から業務をチェックする

● PDCAサイクルを回す

業務を標準化する

業務の標準化とは、作業手順や業務の方法と統一して、誰が担当しても同じ品質の製品を製造できる状態のことです。

製造現場には多様な業務が存在しており、マニュアルが整備されておらず属人化している業務も少なくありません。この場合、担当者の離職によって作業効率が低下する恐れがあります。

生産管理を効率化するには業務の標準化が必要であり、マニュアルの作成が基本的かつ効果的です。各業務にマニュアルがあれば、担当者が変更しても品質に影響を及ぼす心配がなくなるでしょう。

部門間の連携を強化する

製造業では受注から納品までにさまざまな部門が関わるため、生産管理を効率化するには部門間の連携強化が必須です。

部門間の情報共有ができていなければ、生産に関わる全ての部門に影響を与える可能性があります。生産管理を円滑に実施するためにも、在庫データや進捗データの共有が重要です。

部門間の連携を強化するには、情報共有に利用できるツールの導入を検討してみましょう。また、定期的に部門間会議を実施するのも効果的です。

3つの視点から業務をチェックする

生産管理では「無くす」「減らす」「変える」の3視点から業務をチェックすることで、改善すべきポイントを効率的に見つけ出せます。

製造現場では必要不可欠ではないものの、習慣的に残ったままになっている無駄な作業があるものです。それらを3つの視点で見直せば、業務の効率化につながります。

例えば、製造する製品が変わったのに現場のレイアウトが以前のままでは、導線に無駄が生じるでしょう。

生産管理では非効率な部分を、状況に応じて変えることが大切です。

PDCAサイクルを回す

PDCAサイクルは、業務やプロジェクトを継続的に改善する際に活用するフレームワークです。Plan(計画)・Do(実行)・Check(確認)・Action(改善・対策)の流れを繰り返して、業務の効率化を目指します。

元々は品質管理のフレームワークですが、現在は製造業だけでなく多様なシーンで活用されています。

PDCAサイクルを回す際も、現状を正確に把握することが重要です。自社の現状を分析し、細分化した具体的な目標を立ててサイクルを回しましょう。

生産体制を効率化して利益につなげよう

製造業において高品質の製品を安定して供給するには、生産管理が必要不可欠です。生産管理の目的はQCDの最適化であり、受注から納品までの綿密な計画を立てて、業務の効率化を図ります。

しかし、生産管理を徹底できていない現場は多く、部門間の連携不足やヒューマンエラーの発生などは大きな課題です。

企業が利益を上げ続けるには、課題を解決しつつ生産体制の効率化にも注力する必要があります。

成電社では、製造業における生産体制の効率化につながる作業マニュアル作成ソフトの「ビジュアル先生PRO」を提供しております。特に、ビジュアル先生PROはヒューマンエラーを極力減らせるように、作業手順が一つ一つ画面に映し出されて製品の均一性を担保します。生産管理の課題解決や見直しを検討している方は、お気軽にお問い合わせください。