業務運用マニュアルの効果とは? 作成手順やポイントを解説

業務運用マニュアルは、業務に関する手順・方法・過程をまとめたものであり、システムやツールの操作方法から管理に必要な情報、トラブル発生時の対処法まで、あらゆる内容を含みます。

業務の標準化や効率化を実現する上で、この業務運用マニュアルの整備は欠かせません。特に近年は、リモートワークやフレックスタイム制の普及により、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が一般的となり、その重要性はいっそう高まっています。

本記事では、業務運用マニュアルの重要性や作成方法、期待できる効果について詳しく解説していきます。

業務運用マニュアルは業務遂行に必要な手順をまとめたもの

業務運用マニュアルは、業務に関する手順・方法・過程をまとめたものです。システムやツールの操作方法だけでなく、管理に必要な情報・トラブルが起きたときの対処法も記載されます。

以下では、業務運用マニュアルが重要視される理由と、業務運用マニュアルと作業手順マニュアルの違いについて解説します。

業務運用マニュアルが重要視されている理由

近年、業務運用マニュアルの重要性が特に注目されています。その主な理由は、働き方の多様化にあります。リモートワークやフレックスタイム制が普及する中で、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が一般的になってきました。

このような環境下では、従来のような対面での指導や相談が難しくなっています。しかし充実した業務運用マニュアルがあれば、上司や先輩が不在でも必要な情報にアクセスでき、自力で業務を進められるようになります。

業務運用マニュアルのもう一つの利点は、作業手順の標準化による品質の安定化です。チーム全体で統一された認識を持つことで、個人による作業のばらつきが減少し、一貫性のある高品質なサービスの提供が可能となります。

業務運用マニュアルと作業手順マニュアルの違い

マニュアルには、業務運用マニュアルと作業手順マニュアルがあります。業務運用マニュアルと作業手順マニュアルでは意図が異なるため、有効なマニュアルを作成するためには目的に合わせたマニュアルを作る必要があります。

業務運用マニュアルの目的は、業務全体の把握です。保守や管理に必要な情報、システムやツールの使い方、トラブルへの対処法などがまとめられています。業務運用マニュアルは業務の一連の流れが記載されており、新人研修のときなどに活用できます。

一方、作業手順マニュアルは特定の業務における具体的な実行手順に焦点を当てたマニュアルです。各業務に対して個別に作成され、機器やシステムの操作方法を詳細かつ具体的に解説することを目的としています。実務に直結した実践的な内容で、不明点が発生したときなどに活用できます。

業務運用マニュアルの作成で期待できる効果

業務運用マニュアルの作成・導入により期待できる効果は次の通りです。

● 業務の効率化

● 業務の標準化

● 業務全体の把握

● 引き継ぎや新人教育のコスト削減

● 属人化を防ぐ

以下では、それぞれの効果について詳しく解説します。

業務の効率化

業務運用マニュアルには、業務手順や自社システムの効率的な使用方法が記載されています。そのため、業務運用マニュアルに従い作業を行えば、不明点や曖昧な点を解決でき、手順に悩むことなく効率的に業務が遂行できます。

業務の標準化

業務運用マニュアルは、作業手順をチーム全体で統一できるため、自己流で作業をすることはなくなり、業務を標準化できます。そして業務を標準化できれば、作業者が変わっても品質にバラつきがなくなり、安定した品質を保てます。

業務全体の把握

業務運用マニュアルを作成する際は、業務の洗い出しを行います。この洗い出しにより、業務の全体像を把握でき、無駄や課題を見つけやすくなります。また業務の流れや関係性も明確になり、それぞれの部門の役割や目標も把握できるでしょう。

引き継ぎや新人教育のコスト削減

業務運用マニュアルは社内教育や引き継ぎの際にも有効です。マニュアルに沿って指導すれば、上司や指導係が新人の教育に当てる時間を削減できます。

また教わる側も業務運用マニュアルがあれば、マニュアルを確認しながら作業ができるため、初めて行う業務でもミスを最小限に抑え、着実に仕事を進められます。

属人化を防ぐ

企業が直面する重要な課題の一つに、業務の属人化があります。属人化とは、特定の業務の進め方やノウハウが特定の従業員にのみ集中している状態のことです。このような状態では、その担当者が不在になった際、突然の病気や休暇、異動、さらには退職などの場合に、業務の継続性が大きく損なわれるリスクがあります。

しかし業務運用マニュアルがあれば、誰もが手順を把握して同じように作業できるため、担当者が不在でも業務が滞ることがなく、また特定の従業員に業務が偏ることも防げるでしょう。

業務運用マニュアルを作る方法は紙とデジタルの2種類

業務運用マニュアルを作成する際、その形式として紙とデジタルという二つの選択肢があります。これらの形式は、それぞれに独自のメリットとデメリットを持っています。そのため、マニュアルの作成に当たっては、自社の業務形態や従業員のニーズ、技術環境などを総合的に考慮し、最適な形式を選択することが重要です。

以下では、紙マニュアルとデジタルマニュアルのそれぞれのメリット・デメリットについて解説します。

紙マニュアルのメリット

紙マニュアルは長らく利用されてきた形式のため、年齢を問わずなじみがあり、端末や環境準備の必要がありません。災害時や電波環境の悪い場所など、状況を問わず見られるところは紙マニュアルの強みです。

また紙マニュアルは感じたことや自分でつかんだコツ、気になったことなどを直接用紙に書き込めるため、実際に作業する中で得たナレッジをスムーズに蓄積できるところもメリットです。

紙マニュアルのデメリット

紙マニュアルを運用するには、予想以上のコストと労力がかかります。例えば、印刷費用を見てみましょう。A4用紙1枚当たりの用紙代は約0.7円で、これにインク代が加算されます。一見少額に思えるかもしれませんが、100ページのマニュアルを作成すると用紙代だけでも70円に。これを全従業員分用意するとなれば、企業にとって大きな出費となってしまいます。

また維持管理も大きな課題です。業務内容が変更された際は、全ての配布済みマニュアルで該当ページの差し替えが必要となり、その作業負担は小さくありません。

そして物理的な制約も無視できません。マニュアルの量が増えると、その分保管スペースも必要となり、オフィススペースが限られている企業では、大きな負担となるでしょう。

デジタルマニュアルのメリット

デジタルマニュアルのメリットは、更新や修正が容易なことです。情報を更新すれば全員に共有されるため、外出先やリモートワーク中でも最新のマニュアルにアクセスできます。

また検索機能によって大量な情報の中から必要な情報に瞬時にアクセスできたり、物理的な制約がなかったりするところもデジタルマニュアルのメリットです。

デジタルマニュアルのデメリット

デジタルマニュアルは、閲覧するために端末と受信環境が必要です。そのため、システム障害や端末の不具合が起きた場合は、閲覧ができなくなる恐れがあります。

また画面が小さい端末では視認性が悪くなり読みづらさを感じたり、画面を注視するため目の疲れを感じたりすることもあるでしょう。

さらにデジタルマニュアルでは複数のページを並べて表示できないため、関連ページを見たい場合は、その都度ページを行き来しなければならない点もデメリットです。

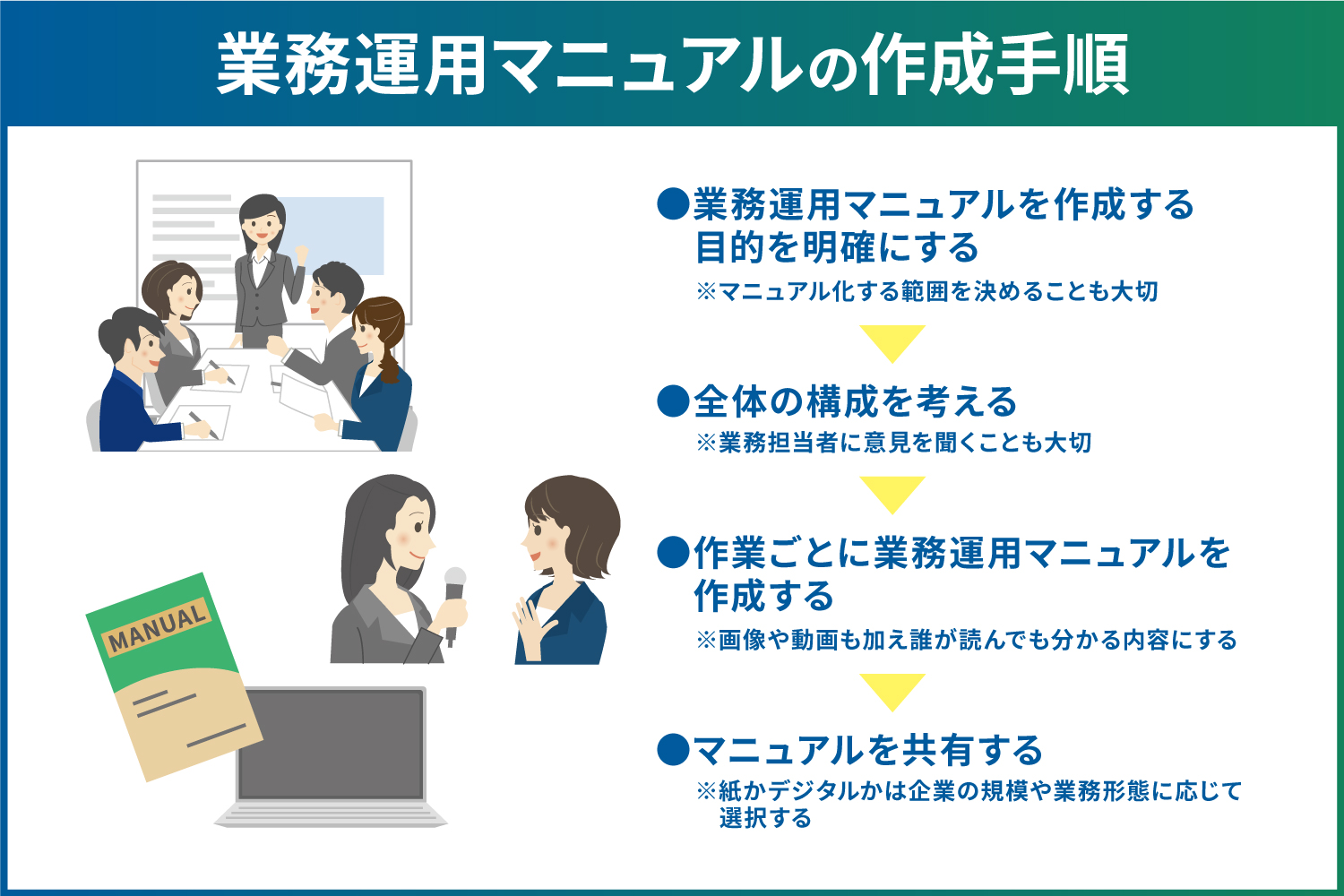

業務運用マニュアルの作成手順

以下では、業務マニュアルの作成手順について解説します。

1. 業務運用マニュアルを作成する目的を明確にする

質の高い業務運用マニュアルを作成するためには、まず作成する目的や利用を想定する場面を明確にすることが大切です。

業務の標準化・業務の効率化・引き継ぎや新人教育・業務全体の把握など目的により、マニュアルに盛り込む内容が変わります。

また作成するマニュアルの冗長性を防ぐため、記載する内容は業務全体の流れなのか、特定の業務の流れなのかなど、マニュアル化する範囲を決めることも大切です。

2. 業務の洗い出しと全体の構成を考える

業務運用マニュアルを作成するには、全部門の業務内容の把握が必要なため、各部門の業務の洗い出しを行います。細かい作業をマニュアル化する際は、業務担当者に意見を聞くことも大切です。

そして洗い出しを終えたら、主要な項目を書き出し、全体の構成を考えます。章・節・項と大きな項目から小さな項目へ順番に整理していくと、スムーズに構成案を作成できます。

3. 作業ごとに業務運用マニュアルを作成する

構成ができたら、それを基に作業ごとの手順を記載します。専門用語は避け、画像や動画も加えながら、誰が読んでも分かる内容にすることが大切です。

そしてマニュアルが完成したら、業務の担当者に確認してもらいましょう。確認は職歴や職位の異なる複数人に依頼してください。立場により必要と感じる情報に違いがある可能性があるためです。

なお内容の分かりやすさを検証したい際は、普段は別業務に携わっている人にマニュアルを見ながら作業できるかどうかを確認してもらうのもおすすめです。その際に、情報に過不足があれば修正しましょう。

4. マニュアルを共有する

担当者への確認が完了したら、業務運用マニュアルを社内で共有しましょう。共有方法は、紙での配布やデジタルでの共有など、企業の規模や業務形態に応じて選択することが重要です。

なお共有の際は、マニュアルの保管場所や更新履歴の確認方法についても、全従業員に周知することが必要です。特にマニュアルが更新された際の通知の仕組みを整備し、常に最新の業務運用マニュアルが参照されるよう工夫しましょう。

質の高い業務運用マニュアルを作るポイント

業務運用マニュアルを作成しても、質が悪ければ意味がありません。以下では、質の高い業務運用マニュアルを作成するためのポイントを解説します。

マニュアルのアクセス性を高める

業務運用マニュアルは、必要な情報に気軽にアクセスできることが大切です。アクセスしにくければ、人に聞いた方が早いと感じられ、使用されなくなる恐れがあります。

業務内容や工程でマニュアルを分割して情報を細分化するなど、必要な情報にたどり着きやすくする工夫が必要です。また関連項目が存在する場合はページ数を記載しておくのも良いでしょう。

紙マニュアルの場合は重要度の高いマニュアルを精査してファイリングしたり、手に取りやすい保管場所を作ったりすると利便性を高められます。デジタルマニュアルの場合は、キーワードを検索できる機能の利用がおすすめです。

視認性を良くする

業務運用マニュアルは社内の全従業員が使用するものですが、特に新入社員や異動したばかりの従業員など、業務に不慣れな人が頼りにすることが多いでしょう。

そのため文章だけの説明では理解が難しく、挫折してしまう可能性があります。マニュアルを作成する際は、専門用語を避け、平易な言葉で説明することを心掛けましょう。さらに画像や動画、図表など用いて視認性を良くすれば、誰でも理解しやすい分かりやすいマニュアルが完成するはずです。

しかし、一定の役職や職歴がある人が対象のマニュアルの場合は、丁寧に解説しすぎると、逆に読みづらく感じさせることがあります。誰に対してのマニュアルなのかを意識して、表現方法を工夫することが大切です。

よくある疑問やトラブル、過去の失敗例、成功例を盛り込む

業務運用マニュアルには、システムやツールの使い方だけでなく、イレギュラーな事態への対応方法も含まれていることが重要です。そのため、業務運用マニュアルを作成する際は、よくある質問や予測できるトラブル、過去の失敗例や成功例なども盛り込むように意識しましょう。

修正や更新を行う

業務運用マニュアルは、作業手順が変わったときや新たな技術の導入があったときは修正や更新が必要です。古い情報のままのマニュアルを利用すると、ミスやトラブルにつながる恐れがあります。

常に最新の状態を維持できるよう定期的にメンテナンスを行い、情報漏れや更新の遅れがないか確認しましょう。

業務効率を高めたいならマニュアル作成ツールの活用を検討してみよう

業務運用マニュアルは、業務の全体像の把握と効率化、標準化に大きな効果をもたらします。しかし作成には時間と労力がかかり、一度作ったら終わりではありません。効果的なマニュアルとするには、継続的な更新と管理が不可欠です。

なお業務運用マニュアルは、WordやGoogleドキュメントでも作成は可能ですが、より効率的な運用にはマニュアル作成ツールの活用がおすすめです。

株式会社成電社が提供する「ビジュアル先生PRO」は、先ほどご説明した作業手順マニュアルへフォーカスしたサービスです。特に製造業における作業手順の可視化により、最適な工数での作業完了を実現します。専門知識がなくても簡単に操作でき、組立作業マニュアルや点検検査、測定記録、技術伝承など、幅広い用途に対応可能です。

ビジュアル先生PROについてより詳しく知りたい方は、ぜひ株式会社成電社に相談してみてください。