操作手順書の作成方法とは? 分かりやすく作るポイントと作成方法を徹底解説!

製造業にとって操作手順書は、業務効率化や製品の品質維持のために重要です。しかし、実際に作成するとなると「どうすれば良いのか分からない……」と頭を抱えることもあるのではないでしょうか。

本記事では、分かりやすい操作手順書のポイントや作成方法を、具体的な例を交えて解説しています。実際の作業現場で役に立つツールもご紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

操作手順書作成の基本

製造業において操作手順書は、スムーズな作業と品質保持のために重要な文書です。だからこそ、操作手順書を作成する際は「何を記載し、何のために作るのか」という基本をしっかり押さえる必要があります。

本項では、操作手順書の基礎知識について解説します。

操作手順書とは

操作手順書とは、作業現場における一連の操作を工程ごとに分解して、それぞれの手順を具体的にまとめた文書です。作業手順書やSOP(標準作業手順書)とも呼ばれています。

操作手順書は、読めば誰もが同じ作業ができるように作らなければなりません。例えばネジを締める工程の操作手順書なら、部品の取り出し方やネジの大きさ、穴の位置、回し方などを詳細に記載します。

標準化された作業手順の存在は、業務内容の統一と品質の維持につながります。そのため操作手順書の作成は、現場の製造担当者はもちろん、品質管理の面でも有益です。

操作手順書とマニュアルの違い

操作手順書とマニュアルには「業務のやり方について記した文書」という共通点があります。しかし、作成目的や記載内容は同じではありません。主な相違点は次の通りです。

操作手順書作成のメリット

操作手順書作成の大きなメリットは、次の3つです。

● 業務効率化

● 品質向上と均一化

● 新人教育の効率化

本項では、これらのメリットを一つずつ解説していきます。

業務効率化

複数の作業担当者が同じ業務を行う際、やり方が統一されていないと、生産効率のばらつきが生まれかねません。一方で操作手順書があれば、誰もが標準化した操作を行えるようになり、業務が円滑に進みます。

操作手順書は、作業担当者が作業に迷ったときの指標です。操作手順書を見ればやり方が分かるので、誰にも聞けず手を止めてしまったり、中途半端な判断で動いたりするのを防げます。

作業に慣れていない担当者や、人の入れ替わりが多い現場にとって、操作手順書の作成は特に効果的です。

品質向上と均一化

操作手順書の作成による作業の標準化は、品質の向上と均一化にも有効です。全ての作業担当者が同じ手順書に従って作業するため、技術や経験の差による品質のばらつきが抑えられます。

全ての作業担当者が同じ品質を保てれば、顧客は安心して商品を継続購入できます。その安心感は「あの会社の製品には間違いがない」という評価へとつながっていくことでしょう。

しっかりとした操作手順書は、製造担当者だけではなく、品質管理担当者の負担軽減にも一役買ってくれます。

新人教育の効率化

操作手順書の作成は、新人教育の効率化にも有効です。研修の際、操作手順書を資料として渡しておけば、新人はいつでも標準化された正しい手順を確認できます。

先輩や熟練者のOJTによる指導は、ともすれば誤った手順を伝える原因になりかねません。しかし操作手順書があれば、教える側が手順を再確認することにつながるため、間違いの連鎖を防げます。

もちろん、操作手順書だけで全てを教えられるわけではありません。しかし、新人が不明点を調べたい、始業前に予習をしたいとモチベーションを上げたとき、正しく書かれた操作手順書は有益です。

操作手順書作成のポイント

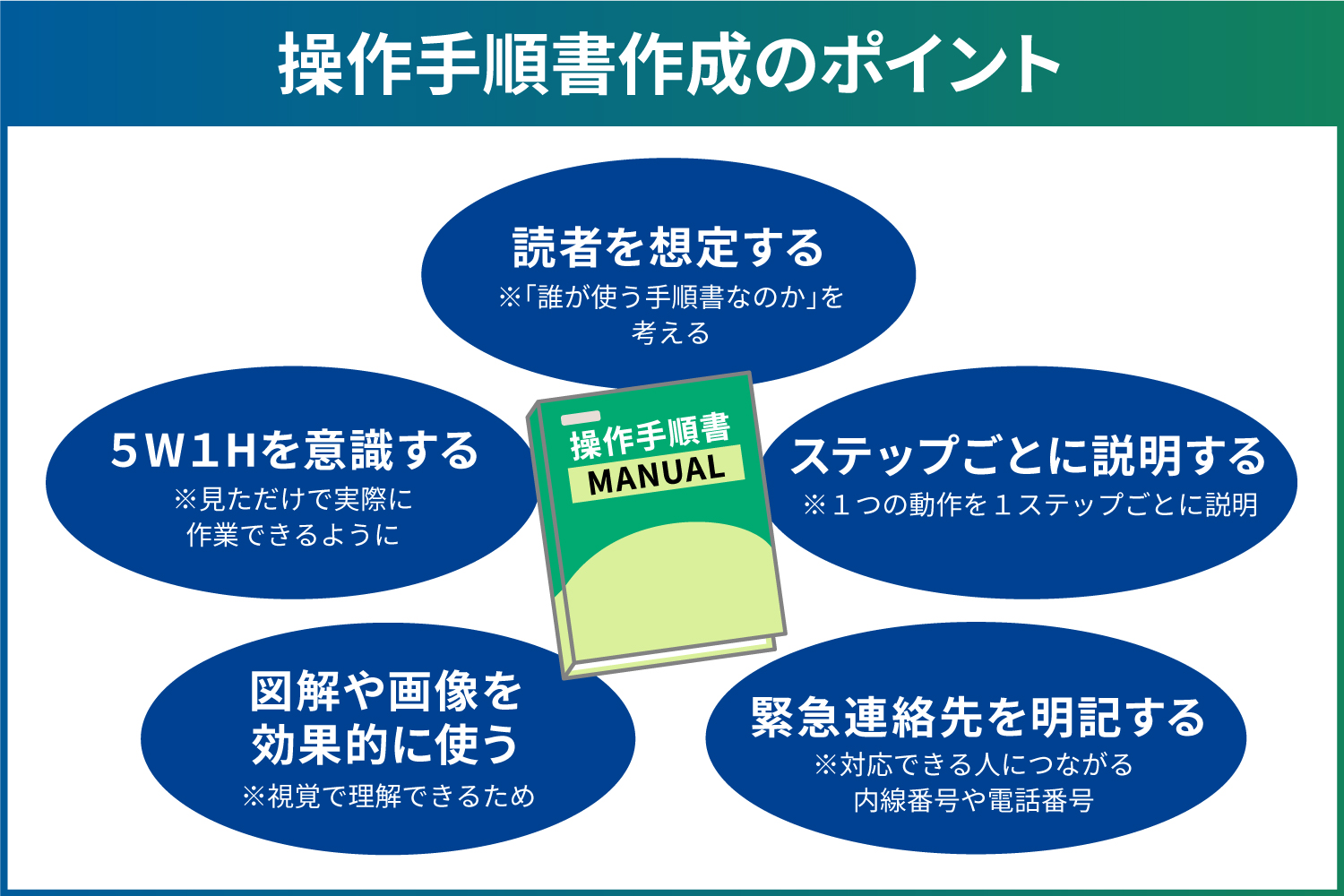

操作手順書は、手順を書き起こすだけでは良いものになりません。次のポイントを踏まえ「一度見ただけで理解できるように」と意識して作成しましょう。

● 読者を想定する

● 5W1Hを意識する

● ステップごとに説明する

● 図解や画像を効果的に使う

● 緊急連絡先を明記する

本項では、分かりやすい操作手順書を作るためのポイントを解説します。

読者を想定する

操作手順書を作成する際は、まず「誰が使う手順書なのか」を考えます。同じ現場の作業担当者でも、新人とベテランでは経験や理解度に差があり、必要とする情報が異なるからです。

例えば新人なら一般的な単語、ベテランなら専門用語を用いるなど、想定読者の熟練度に表現を合わせましょう。さまざまな作業担当者が同じ操作手順書を使用する場合は、初心者のレベルに合わせます。

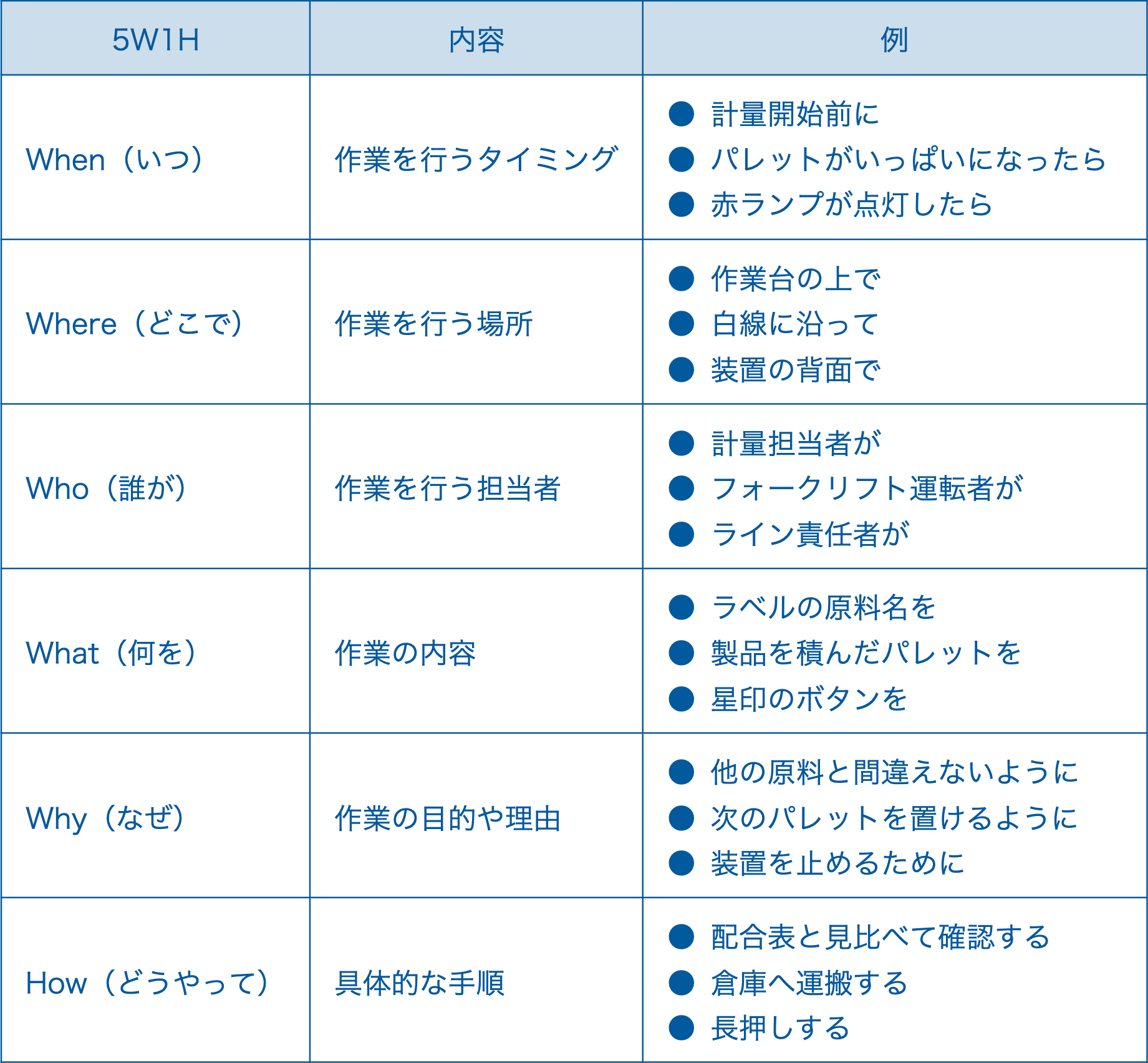

5W1Hを意識する

操作手順書は、見ただけで実際に作業できるように作成します。そのためには「5W1H」と呼ばれる以下のポイントを軸に、手順を具体的に示すことが肝心です。

ステップごとに説明する

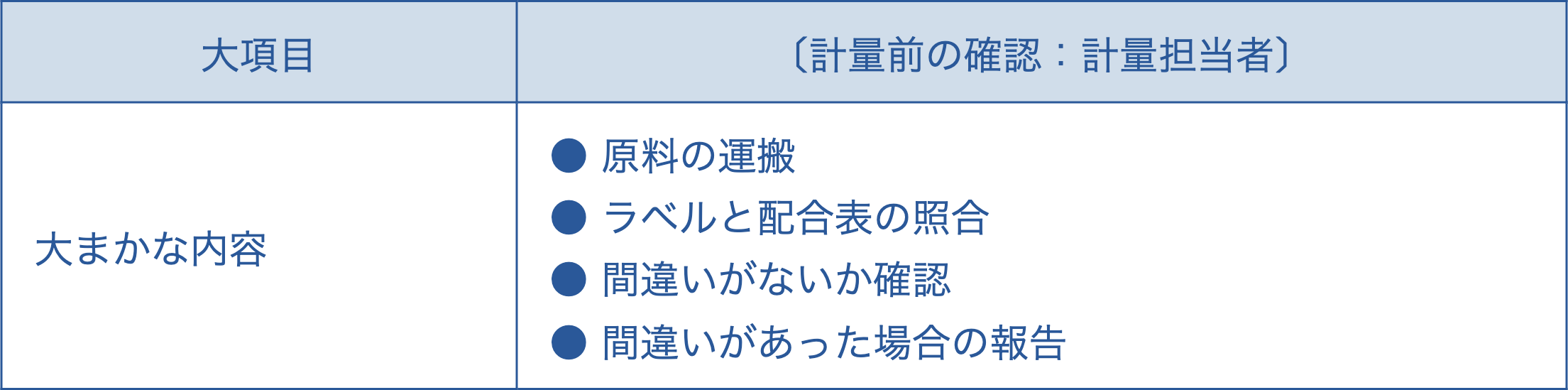

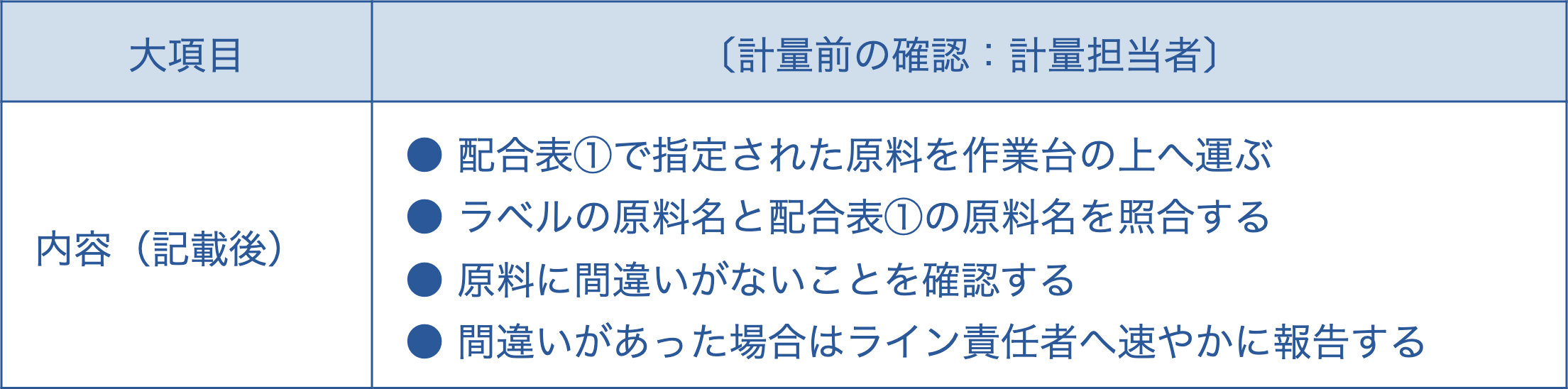

操作手順書は「一つの動作をステップごとに説明する」ことが理想です。また一文が長かったり、表現が難しかったりすると分かりにくくなるため、できるだけ短く簡潔にまとめましょう。

以下の例文は複数の動作を一文でまとめたため、非常に分かりにくくなっています。

計量前に担当者が作業台の上に配合表①の原料を運び、ラベルの原料名と配合表①の原料名を照合し、間違いがあればライン責任者へ速やかに報告

この場合は見出しを付け、ステップごとに文を区切ると分かりやすいです。

〔計量前の確認:計量担当者〕

● 配合表①で指定された原料を作業台の上へ運ぶ

● ラベルの原料名と配合表①の原料名を照合する

● 原料に間違いがないことを確認する

● 間違いがあった場合はライン責任者へ速やかに報告する

図解や画像を効果的に使う

操作手順書は図解や画像を取り入れると、より分かりやすくなります。視覚で理解できるため、文章では説明しにくい操作や、新人が使うことを想定している場合は特に有効です。

説明用に撮影をする場合は、作業担当者からの目線を意識すると、分かりやすい写真が撮れます。またポイントを丸や矢印で強調したり、吹き出しで説明を加えたりすれば、より効果的です。

緊急連絡先を明記する

操作手順書には、問題が起きたときの緊急連絡先も明記しましょう。どれほどしっかりとした操作手順書があっても、突然のトラブルやイレギュラーまでは対応できません。

製造部門全体の責任者、品質管理担当者など、対応できる人につながる内線番号や電話番号を明記します。通常稼働日だけでなく、夜勤や休日稼働時の連絡先も忘れずに書き添えておきましょう。

操作手順書の作成方法

実際に操作手順書を作成する際は、以下の流れで進めます。すると情報が整理され、操作手順書に記載するべき事柄が見えてきます。

● 対象範囲の明確化

● 情報収集と整理

● 構成案の作成

● 作業手順の記述

● 実際の操作確認

本項では、操作手順書の具体的な作成手順を解説します。

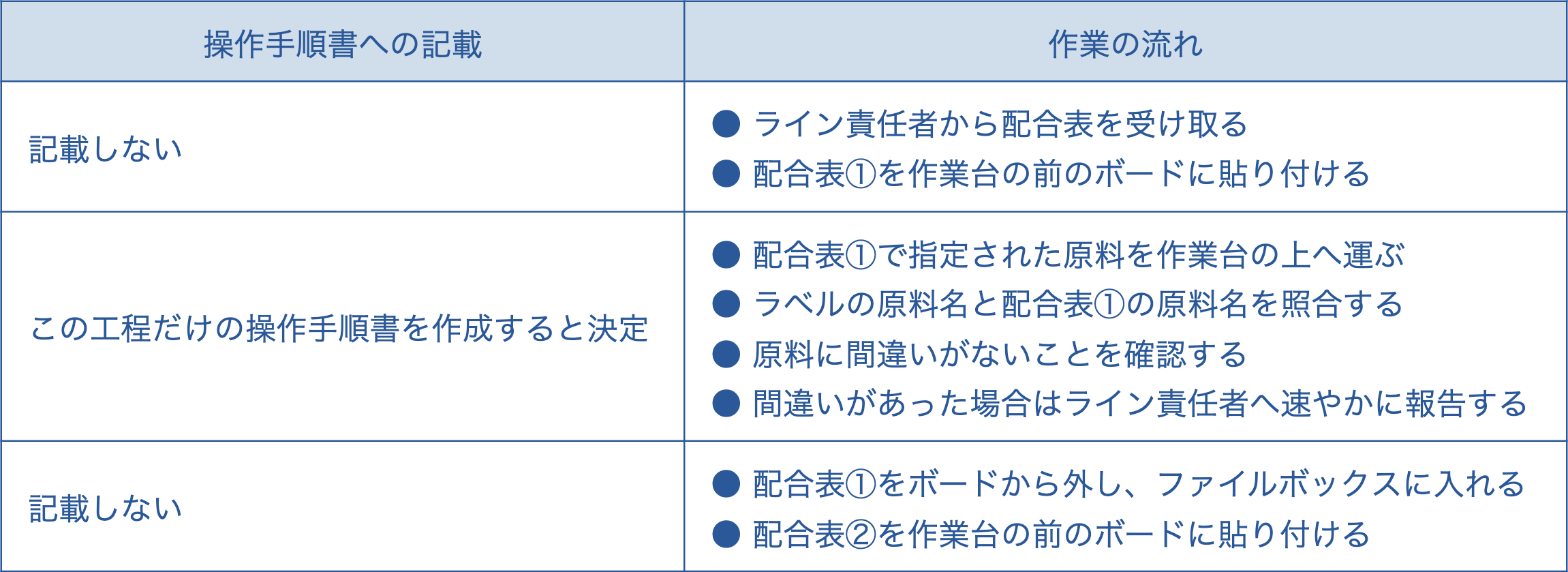

対象範囲の明確化

最初に、操作手順書に記載する工程のスタートとゴールを決めます。実際にどのような作業をしているのかをピックアップして、どこからどこまでの手順書を作るか検討しましょう。以下はその一例です。

情報収集と整理

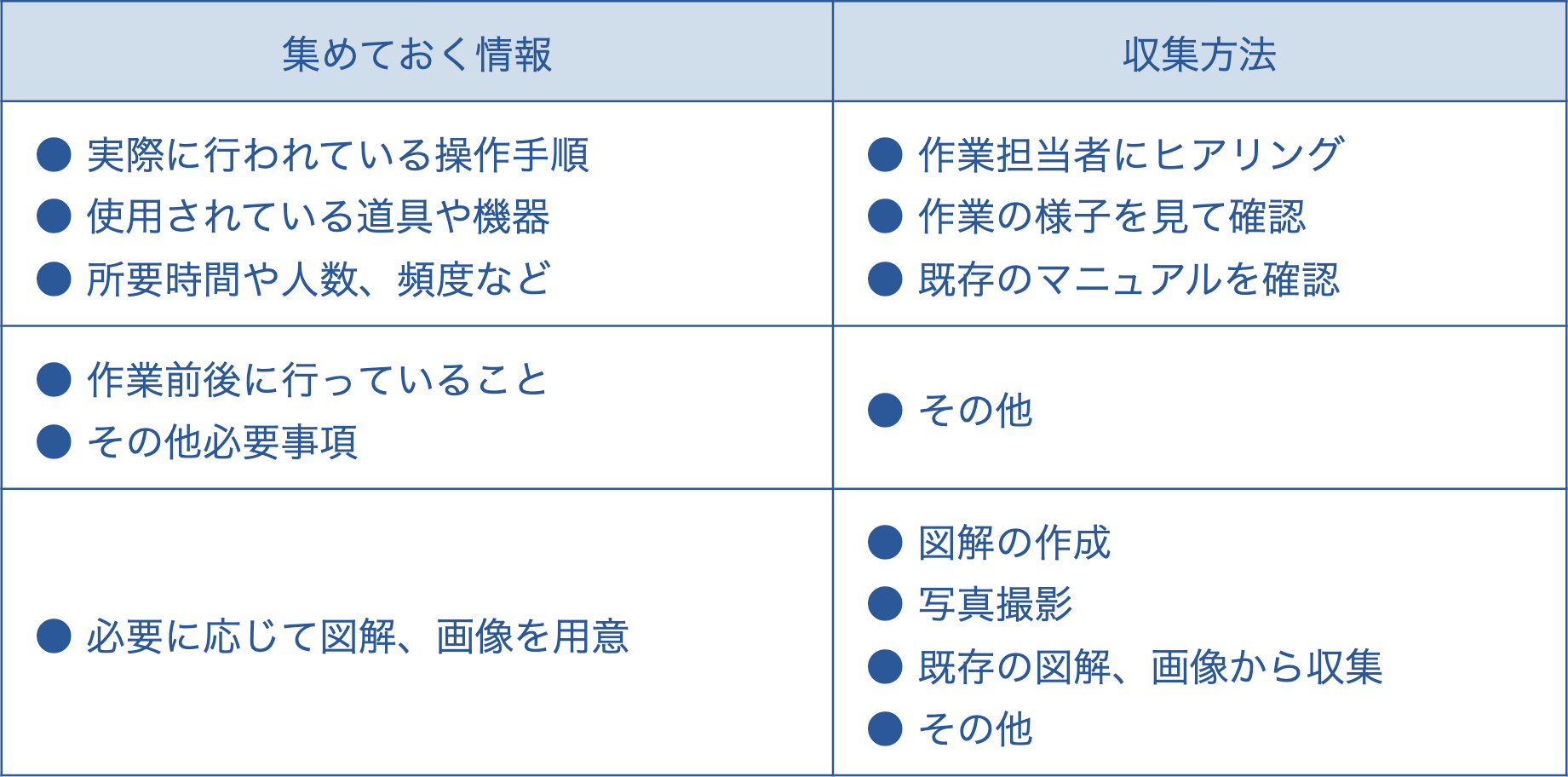

操作手順書の範囲が決まったら、情報を集めて整理します。必要な情報は現場によりさまざまですが、例を挙げると以下のものがあります。

なお操作手順書を作成したら、自社の品質管理基準に適っているかどうかも確認しておきましょう。

構成案の作成

情報収集と整理が完了したら、次に行うのが操作手順書の構成案の作成です。構成案は手順書の骨組みであり、ここでまとめ方や順番などを整理します。

操作手順書の構成は、見出しとなる「大項目」と、具体的な「内容」の2段階です。構成案の作成では、まず大項目を決めてから、内容に当たる作業を大まかに埋めていきます。

操作内容が複雑な場合や、内容をさらに細かく区切りたいときは「大項目」「内容」「細分化した内容」の3段階に分けます。

作業手順の記述

構成案が決まったら、収集した情報に基づいて操作手順を記述します。

ポイントは「一文に付き一操作」を基本に、できるだけ簡潔にまとめることです。記載した内容が自社の品質管理基準に沿っていることも、忘れずに確認しておきましょう。

実際の操作確認

最後に、現場の作業担当者に操作手順書を渡して、内容に沿って作業をしてもらいます。そこで挙がった「分かりにくい」「作業がやりにくい」などの意見を反映して、精度の高い操作指示書に仕上げます。

操作手順書を作成するためのツール

実際に操作手順書を作成する際は、何らかのツールを使います。どのツールがベストなのかは、社内のルールや環境、作成者の使いやすさによってさまざまです。

操作手順書を作成できるツールは、大きく分けて3種類です。

● Word、ExcelなどのMicrosoft Office系ソフト

● Googleドキュメントやスプレッドシート

● マニュアル作成ツール

Word、ExcelなどのMicrosoft Office系ソフト

WordやExcelは、文書作成や表計算の定番ソフトです。大多数の企業で標準的に使われており、操作に慣れた人が多いので、すぐに操作手順書の作成を始められます。ソフトがすでに導入されていれば、追加コストも必要ありません。

しかしWordやExcelで作成した操作手順書をパソコンに保存すると、改版時のバージョン管理に手間取ることがあります。場合によっては、差し替えの漏れが発生するかもしれません。またWordやExcelはデータ量が増えると、動作が重くなります。

Googleドキュメントやスプレッドシート

Googleドキュメントやスプレッドシートは、WordやExcelと同様の機能を持つオンラインツールです。インターネット環境があればどこからでもアクセスできる、複数人での作業に強いなどのメリットがあります。版の管理ができるため、バージョン管理も楽になることでしょう。

一方で、WordやExcelと使い勝手が異なるため、使いにくさを感じる人もいるかもしれません。またGoogleドキュメントやスプレッドシートを標準ツールとしていない企業もあります。

マニュアル作成ツール

マニュアル作成ツールとは、操作手順書やマニュアルなどの作成に特化したツールです。テンプレートやガイドに添って入力していくだけで、操作手順書を効率良く作成できます。コストはかかりますが、短時間で分かりやすい手順書を作成したい方におすすめです。

マニュアル作成ツールを使用すれば、バージョン管理も簡単です。クラウドを利用するため、データ量を気にする必要もありません。マニュアル作成ツールにはさまざまな商品があるので、導入の際は機能や特徴、コストをよく比較・検討することが肝心です。

操作手順書作成の効率化には専用ツールの検討を

今回の記事では、操作手順書の基本から作成手順、ツールについて解説しました。

製造業において、操作手順書はスムーズな生産と品質維持に役立ちます。しかし操作手順はベテランから新人へ教育の形で伝えられる場合が多く、明文化されていないことも珍しくありません。

株式会社成電社の「ビジュアル先生PRO」は、操作手順を静止画で可視化し、ナビゲートするソフトウェアです。製造工程の操作手順を可視化するだけでなく、工程終了後の検査や確認までサポートします。作業担当者は「ビジュアル先生PRO」のガイドに従うため、ベテランから新人まで、誰もが同じ手順を用いることが可能です。

「ビジュアル先生PRO」の詳細は、公式Webサイトでご確認いただけます。品質管理担当者や作業現場の責任者の方は、ぜひ一度ご覧ください。無料体験版もご用意しています。

株式会社成電社「ビジュアル先生PRO」公式Webサイト

https://www.sdnsha.co.jp/lp/visual/